廣東茶為何在中國茶葉史上舉足輕重?

- 來源:茶行天下 2018-05-14 03:27:22

廣東在中國茶業發展史中的地位非常顯赫。廣東六大茶類齊全、產銷歷史悠久,是中國茶葉的歷史主產區、主銷地和極其重要的對外港口。

廣東茶在中國茶產業歷史中的地位舉足輕重,可謂是名茶輩出,歷史悠久。廣東產茶的歷史,最早可追溯至南朝僧人在東莞種茶,唐代陸羽所撰寫的《茶經》一書,記載了韶州茶葉,如今的樂昌西石巖洞中,仍有其題寫的“樞室”,自唐代以來名茶輩出,爭奇斗艷,到清代廣東產茶縣已有65個。在世界茶葉貿易版圖中,廣東地位特殊,清朝的廣州十三行開辟了改變世界的茶葉之路,又因茶葉誕生了當時的世界首富伍秉鑒。

廣東最早產茶歷史在東莞

在現有的有關文獻及地方志記載中,記載廣東產茶歷史最早為南朝的梁武帝(503-515年)時期,東莞僧人建雁塔寺于鐵爐嶺(今茶山鎮),沿山種茶。

漢魏間《吳普·本草》成書于東漢時期的《桐君錄》(或作《桐君采藥錄》)云:“南方有瓜蘆木,亦似茗,至苦澀,取為屑荼飲,亦可通夜不眠。”

南北朝梁陶弘景《苦菜注》:“南方有瓜蘆亦似茗,苦,摘取其葉,作屑,煮飲而通夜不睡。”南北朝陳沈懷遠《南越志》:“龍川縣有皋蘆,名瓜蘆,葉似茗,土人謂之過羅,或曰物羅,皆夷語也。”

唐朝虞世南《北堂書鈔》引東晉裴淵《南海記》:“酉平縣(今惠陽縣)出皋蘆,茗之別名。葉大而澀,南人以為飲。”

明嘉慶二十三年(1818年)《龍川縣志》卷三十九物產木之屬記載:“茶,《爾雅》曰:苦荼。注:樹小如梔子,早采者為茶,晚采者為茗。”據王威廉《皋蘆小議》、莊晚芳《皋蘆考釋》中證實,即苦荼,不論瓜蘆或皋蘆,已經被證實均為在不同時代和不同地方的變音。胡浩川考證:皋蘆即苦荼的回譯音字,是中國大葉變種的由來。

早在魏晉南北朝時期,廣東就已經有皋蘆或瓜蘆的喬木型苦茶樹生長的記載,廣泛分布在廣東的惠陽縣、梅縣西部等,當地的夷族人民已經作為日常飲料來飲用。也有學者通過一些文獻及古代郡縣設置等地理位置分析,推斷廣東產茶歷史至少可以追溯到秦漢時代。

廣東地方名茶不斷涌現

唐陸羽《茶經·八之出》中將唐代的產茶區域分為8個茶區,括1個郡和42個州,并記載:“嶺南:生福州、建州、韶州、象州。其思、播、費、夷、鄂、袁、吉、福、建、韶、象十一州,未詳。往往得之,其味極佳。”據程啟坤在《論中國唐代茶區與名茶》考證,中國唐代茶區的分布,已遍及四川、陜西、湖北、河南、安徽、江西、浙江、江蘇、湖南、貴州、廣西、廣東、福建、云南等14個省(區)。而后的宋、明、清則對廣東茶產區有比較明晰的記載,但對于產量、貿易、飲茶習慣等記載不多。

直至清代,廣東種茶的地區漸廣,茶類品種增加,如:頂湖茶,生長在端州白云山頂,“烹之,作素馨花氣”;博羅縣羅浮山羅浮茶,生長在庵寺旁,如果在春分一天前采,再加上景泰泉水則“芬香勃發”,新安茶,生長在杯渡山的絕壁上,“烹之作幽蘭茉莉氣,水濯十余次,甘芬益洌”。還有紫姑峰的毛茶、番禺河南茶、乳源縣的毛茶、香山縣的神仙茶、鳳凰山茶、黃楊山茶。

清代廣東產茶縣有:南海、新安、香山、番禺、曲江、仁化、陸豐、河源、海陽、饒平、高要、陽江、開平、開建、信宜、化州、靈山、南澳廳、花縣、從化、廣州、樂昌、南雄、始興、翁源、佛岡、英德、清遠、陽山、連山、乳源、龍門、連平、和平、龍川、東莞、歸善、平遠、大埔、豐順、興寧、長樂、澄海、潮陽、惠來、陸豐、海豐、普寧、揭陽、三水、新會、新寧、恩平、鶴山、高明、陽春、電白、茂名、徐聞、海康、遂溪、廣寧、四會、羅定、德慶。

廣州十三行茶葉銷售改變世界

茶以國興,國伴茶名,改變世界的茶葉之路是從廣東廣州的十三行拉開了帷幕。這段歷史最早可上溯到清廷實行“一口通商”時期,廣州憑借獨特的地理優勢成為西方國家來華貿易的定點城市,彼時的廣州十三行商館林立,中西方商人云集,茶葉貿易是其經營活動的重要組成部分。廣州十三行是中國與世界各國政治、經濟、軍事、文化交流的產物,而這一系列交流中,茶葉充當著一個非常重要的角色。十三行的茶葉銷售不僅改變了世界,也反過來影響了中國。

清代茶葉貿易在這一時期形成了聯通國內外的茶葉之路,中國外銷茶的流通環節當時就已經形成了完整、分工明確的生產流通體系,基本轉運程序是:茶農——茶販——茶莊——茶商——十三行——洋商——外國消費者。

清雍正八年至乾隆五年(1730—1740年),廣州出口茶葉平均每年4.76萬擔,到乾隆五十年至十九年(1790—1794年)增至23.11萬擔,以后繼續增加,道光十六年至十八年(1836—1838年)約40.27萬擔,當時廣州出口茶葉約占中國九成以上。根據《東印度公司對華貿易編年史》中所述,當時通過行商出口的茶葉,包括紅茶,武夷、工夫、混合功夫、色種、綠茶、松夢、屯溪等。

除英國之外、葡萄牙人、荷蘭人、俄羅斯人都是茶葉消費大國。到清代中期紅茶與烏龍茶超越生絲,成為清朝輸出的首要商品。各類茶葉中紅茶又排在第一名,如1838-1839年,廣州口岸輸出的茶葉中,紅茶占總數的百分之八十,19世紀20年代后,中西貿易的核心商品已變為茶葉。聞名世界的英國東印度公司方面的賬目都是以茶葉投資作為成本核算的,以至于有人把茶葉貿易比作東印度公司商業王冠上最貴重的寶石。

2001年美國《華爾街日報》統計出了上幾個世紀世界上最富有的50個人,其中十三行商人伍秉鑒是人們最關注的焦點。伍秉鑒的先祖在福建是從事種茶葉的,在康熙初年由福建泉州遷至廣東廣州,家族從事的還是廣東與福建之間茶葉的買賣。在伍秉鑒巨大的商業版圖中,茶葉貿易是重要組成。1783年,伍國瑩成立了怡和行,伍家事業快速崛起。伍秉鑒經營理念超前,并同歐美各國的重要客戶建立了緊密聯系。當時歐洲對茶葉質量十分挑剔,而伍秉鑒所供應的茶葉曾被英國公司鑒定為最好的茶葉,凡是裝箱后蓋有伍家戳記的茶葉,在國際市場上就能賣得出高價。伍秉鑒不但在國內擁有地產、房產、茶園、店鋪等,而且在美國進行鐵路投資、證券交易并涉足保險業務等領域,使怡和行成為一個名副其實的跨國財團,道光十四年(1834年),伍秉鑒的私人資產已達2600萬銀元。

海上茶路起于廣州

廣東是海上“絲綢之路”最重要的起點,也是中國茶葉對外的重要窗口,在中國及世界茶葉貿易史中,廣東都有著非常重要的歷史地位。

清康熙23年(1684年)開放海禁后,廣州成為我國對外貿易的四大口岸之一,茶葉生產進入到一個新的發展時期。在鴉片戰爭前的158年中,海上的茶葉貿易全是從廣州出去的,這條路可以稱為“海上茶路”。

全國生產的茶葉90%左右從廣州銷往歐、美、俄和世界各地,各產茶省通往廣州的商道才是真正意義的“中國茶道”。鴉片戰爭后,盡管廣州口岸出口茶葉的比重開始減少,但是出口茶絕對數依然大幅度增長,并持續維持著60年的輝煌,因此極大地刺激了廣東茶葉生產以廣州為中心迅速擴展,初具規模的專業化商品茶園也應運而生。

1949年新中國成立,國家將恢復茶葉生產和出口創匯定位為國家戰略,而廣東又承載了生產出口紅碎茶的重要任務。在英德組建國家級的茶葉生產科研基地,以1959年創新紅茶英德紅茶的成功研制為起點,廣東一直以來都是中國茶產業對外貿易的主戰場,1988年廣東自產紅茶出口恢復了1萬噸高峰,廣州口岸同期出口茶葉4萬多噸,賺取外匯近5億美元。

茶葉曾經改變了世界,改變了中國,而改變世界、改變中國的茶葉之路正是從廣州開始的。回顧過去,展望未來,廣東將繼承、弘揚中國傳統茶文化,充分利用好“一帶一路倡議”給中國茶產業發展帶來的新機遇,讓茶與茶文化成為各地區人民相知、相交的橋梁和紐帶。

【免責聲明】

1、凡本網注明出處非(中國新農網)的作品,均轉載于自其它媒體,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,目的在于信息的傳遞,本網不承擔稿件侵權行為的連帶責任,如對稿件有質疑請與本網客服聯系。

2、刊發此文目的在于傳遞更多信息,文章內容僅供參考,不構成投資建議,投資者據此操作,風險自擔。

3、如涉及作品內容、版權等其它問題,請在15日內聯系本網客服。

閱讀延展

-

-

香瓜豐收香四方 產業致富富農家

瓜農在香瓜收購點裝箱。 5月以來,邕寧區蒲廟鎮香瓜集中上市,日產量達1萬多公斤,吸引了各地客商爭相前來收購。 5月10日,在蒲廟鎮..

2018-05-11 12:31:15

-

-

水稻側深施肥技術機械首次集中展示

日前,農業農村部在黑龍江建三江舉辦水稻機插秧同步側深施肥技術集成示范活動,展示示范水稻機插秧同步側深施肥技術應用成果,加快技術..

2018-05-11 11:29:11

-

-

東北一個產糧大縣的黑土保衛戰

數據來源為《東北黑土地保護規劃綱要(2017—2030年)》2017年7月,梨樹縣一塊試驗田中,王貴滿(右)在講解“黑土區免耕農作技術”。耕..

2018-05-11 10:30:16

-

-

河南百萬畝農田里的“啄木鳥”

“正陽牛”打藥隊隊員開著自己研發的自走式高地隙噴桿噴霧機打藥。牛超(左四)、謝超(右二)、方歡(左三)等人和他們的“正陽牛”打..

2018-05-11 09:04:53

-

-

遼寧:營口法院一紙裁定讓阜新中院生效判決難執行

李宏偉和妻子因為討債過當涉嫌非法拘禁被判刑三年,他們走出監獄大門的第一個決定,就是選擇向法院起訴討回欠款,可是沒有想到的是,他..

2018-05-10 16:24:14

最新快報

熱文榜單

今日豬價暴跌 玉米上漲結束未來或價格下跌 豆粕行情

今日豬價暴跌 玉米上漲結束未來或價格下跌 豆粕行情 鄉村振興戰略規劃已基本成型 未來農業發展大有可為

鄉村振興戰略規劃已基本成型 未來農業發展大有可為 鄉村振興正當時——2018年“三農”發展前瞻

鄉村振興正當時——2018年“三農”發展前瞻 天津西堤頭鎮涂料廠整改不驗收卻等來限期搬遷通知

天津西堤頭鎮涂料廠整改不驗收卻等來限期搬遷通知 杭州富陽區黃公望原村副書記被指騙取搬遷補償款

杭州富陽區黃公望原村副書記被指騙取搬遷補償款 吉林市: “掃黑除惡”何時從 “先導鎮”打響第一槍

吉林市: “掃黑除惡”何時從 “先導鎮”打響第一槍 政協委員張建華實名揭露鳳臺法官劉福彥 徇私舞弊

政協委員張建華實名揭露鳳臺法官劉福彥 徇私舞弊 云南大理洱源縣3.5萬畝梅花競相開放

云南大理洱源縣3.5萬畝梅花競相開放 溫州一城市綜合體配套時隔7年仍成荒地 相關部門態度

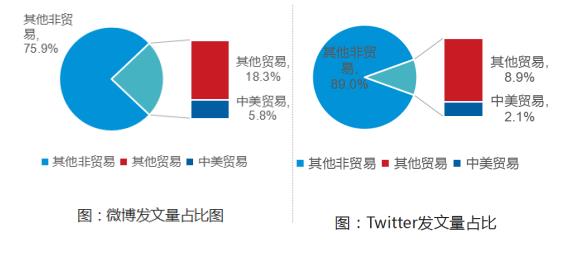

溫州一城市綜合體配套時隔7年仍成荒地 相關部門態度 大數據分析:中美意見領袖對中美貿易戰的觀點態度

大數據分析:中美意見領袖對中美貿易戰的觀點態度 2018年黑龍江調減水稻種植面積 水稻休耕試點每畝補助

2018年黑龍江調減水稻種植面積 水稻休耕試點每畝補助 河南鞏義:G310鞏義段改建工程驚現低分高價中標 到底

河南鞏義:G310鞏義段改建工程驚現低分高價中標 到底 遼寧:營口法院一紙裁定讓阜新中院生效判決難執行

遼寧:營口法院一紙裁定讓阜新中院生效判決難執行 安徽改廁:劣質產品在多地中標令人質疑

安徽改廁:劣質產品在多地中標令人質疑 陜西省寶雞市鳳翔縣礦山整合被指涉嫌利益輸送

陜西省寶雞市鳳翔縣礦山整合被指涉嫌利益輸送